FRATERNITÉ di Eletta Paola Leoni

Quest’anno, al Tonalestate, si tocca un punto vitale, di vita o morte potremmo dire: perché si tratta di vedere se la fraternité – parola che si collega d’istinto alla rivoluzione francese e al cristianesimo – indichi una possibilità di vita diversa per questo secolo ventunesimo, così confuso, spesso disordinato fino alla volgararità e sempre individualistico e minaccioso.

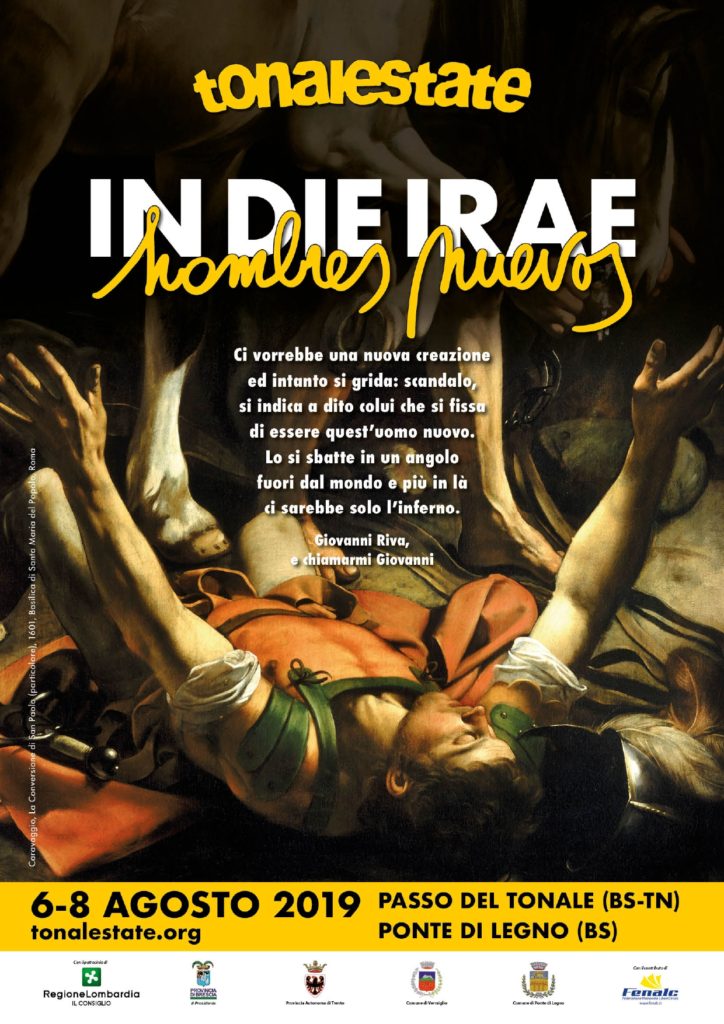

Dal dialogo tra giovani e adulti, tra uomini e donne di ampia cultura e di sperimentata azione nel sociale – da quell’unità di intenti e diversità di esperienze e culture che sempre fa del Tonalestate un evento unico e indimenticabile – potrebbe emergere un quadro, un segno, un ritratto di fraternité che possa valere per musicisti e mendicanti, anche loro in lotta, secondo lo stupendo quadro di Georges de la Tour scelto per il manifesto di quest’anno: che possa valere, dunque, a sanare quei conflitti che ciascuno e tutti generiamo e soffriamo. Che possa valere per un ebreo, un islamico e un cristiano, un buddista e un agnostico. Che possa valere per un militante di un partito al potere o all’opposione. Che possa valere per un israeliano e un palestinese, per un kirguiso e un uzbeko, per una parte e l’altra di chi subisce e vive i conflitti. Che possa valere per quella donna che va al lavoro ogni giorno per mantenere i suoi figli e per quell’uomo che anche lui va al lavoro ogni giorno per mantenere i suoi figli. Che possa valere per un insegnante e un banchiere, per un giovane prete di provincia come per un ateo, un guru o un esoterico, per uno scienziato o uno studente o un disoccupato, così come per tutti gli uomini e le donne, di buona o cattiva volontà, che abitano questo pianeta in via di rinnovamento.

Sulla fraternità (se vogliamo così tradurre la parola francese fraternité), le labbra anche più esperte a parlare si sentono indotte a tacere. È dunque cosí carica di mistero questa straniera che visita la convivenza umana per un attimo e poi sparisce, se ne va, lasciando il posto all’inimicizia o al vuoto?

Il tema è davvero arduo, complicato, soprattutto perché non sono poi così tante le esperienze di fraternità alle quali possiamo far riferimento senza sentirci trafitta l’anima da un senso di sconfitta.

Varie negative esperienze hanno reso un po’sospetta la nostra bellissima sorella fraternité. Sono, di fatto, molte, forse troppe, le fraternità che hanno lasciato l’amaro in bocca alla storia umana. Se noi facciamo anche solo una passeggiata nel passato in cerca di vita fraterna, non sono molti gli esempi che si salvano da un giudizio per lo meno carico di interrogativi: riti di iniziazione, voti di segretezza, lavaggio del cervello, ricatti, promiscuità obbliganti, padri-padroni che decidono della vita e della morte dei loro seguaci, immani sforzi per salvare a tutti i costi unioni nocive e dannose si sono rivelate malattie mortali per quelle che dovevano essere libere associazioni tese a un fine alto e meritorio. Dalle vestali romane – che vivevano in comunità anch’ esse – interrate vive se mancavano al voto di castità, ai pitagorici che vivevano in comune di erbe, di insegnamento e di dissidi interni, fino ai conventi dove la reclusa pregava Dio in cambio di un pezzo di pane che la società le negava: se continuiamo il percorso troviamo tante, troppe esperienze terminate molto male. Di beati Paoli, di Triade, Yakuza e Tug son pieni i cimiteri della fraternità.

Società di amicizia si sono viste corrotte dalla necessità di istituzionalizzazione, soffocate da gerarchie interne, da ruoli e funzioni e hanno perso, a poco a poco o ben presto, ogni significato, calpestando la libertà di appartenere, salvata solo, a volte, dalla coscienza inusuale e profondissima di rari santi, laici o religiosi.

È dunque proprio così difficile vivere insieme come fratelli, quei fratelli che forse non sono mai esistiti se non come personificazione del radicato desiderio di appartenenza che inquieta il cuore di ogni uomo? Il senso di sconforto, che sembra accompagnare le ore di tutti gli abitanti della terra, non nascerà proprio dal sentire di essere senza fratelli, cioè di non appartenere a niente e a nessuno, sentimento che i grandi scrittori russi dell’800 avevano intravisto e denunciato, inascoltati?

Potremmo dire, ansiosi quasi di essere smentiti, che ci sono condizioni oggettive, oggi, che rendono probabilmente già impossibile l’esistenza del tipo di fraternità che gli uomini han tentato di vivere nel passato.

Pensiamo alle nostre città.

La città, “lasciva, senza amore, vorace come un fogna che tutti affratella” – così la descrive Clemente Rebora -, è diventata il luogo, l’unico luogo – per la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo – in cui nascere e morire, senza avere mai avuto la possibilitá di un rapporto con gli altri, con la natura e con le cose che non sia un rapporto totalmente contaminato da una mentalità che sostanzialmente rimane “borghese”, cioè dalla mentalità del do ut des. È sufficiente pensare che in mezzo alla natura ci si va in vacanza, ed è detto tutto del rapporto falso che si ha con la natura stessa. Perché poi, lì, in riva al mare e sotto le sue palme o camminando tra monti e i loro abeti, c´è sempre una di quelle caverne dove passare confuse, assordanti ore di immeritata violenza.

Non esiste un luogo più ostile alla fratellanza delle nostre attuali città, dove, sempre per continuare con Rebora, “un nodo scorsoio agli altri ti impicca”, nei casermoni senza vista, nelle lunghe attese alle casse dei supermercati, nel traffico che odora di fretta e in quelle malsane obbliganti unità che sono diventate le scuole e le università.

Rebora vedeva venire tutto questo agli albori del secolo ventesimo, che già manifestava i primi sintomi di una malattia che in fretta ha corroso completamente il tessuto sociale, tanto in Occidente come in Oriente e, negli ultimi decenni, ha raggiunto anche quelle terre che i francesi chiamarono Terzo Mondo, a cui si aggiunsero poi il quarto, il quinto, il sesto e chissà quanti altri mondi, allora diversi e ora troppo uguali uno all’altro, dove la diversità è spettacolo inautentico che attira l’orda distruttrice dei turisti.

A questa malattia che ha corroso il tessuto sociale dei nostri paesi, si sono dati molti nomi, però non si è ancora trovata la medicina che cura, forse perché nessuno si impegna, con occhi limpidi, non decisi dai giornali e dalla tivù, a conoscere di che malattia è malata veramente la nostra società.

I figli – tra loro pertanto fratelli – pagano di nuovo le colpe dei padri, come nelle tragedie greche? E quei padri siamo noi, dice Pasolini. Noi, i padri, non abbiamo combattuto con sufficiente vigore e chiarezza il volto antifraterno, la malattia nascosta sotto le illusioni del progresso, dello sviluppo tecnologico, dei soldi, dei bei vestiti e dei mobili d’arte, della pace sbandierata e temuta, della libertà obbligata, dell’uguaglianza che, nonostante le solenni dolci parole di Rousseau, è diventata l’oscena maschera delle morte identità.

Noi, i padri, non abbiamo voluto vedere le conseguenze di una società fondata sul consumo e finalizzata al consumo. Non abbiamo voluto far fronte, nei fatti, a quel modo di pensare la vita, a quel tipo di mentalità che ha eliminato, in pochi decenni, quelli che avremmo potuto continuare a chiamare “popoli, razze, tribù e nazioni”. Noi, dobbiamo riconoscerlo, non abbiamo combattuto con adeguata forza il consumismo edonistico e insano, che adesso obbliga i nostri giovani a coltivare nascostamente l’infelicità, mantenuta da loro in segreto, perché considerata immorale, in quanto traditrice dell’unica legge che hanno da noi ereditato: l’obbligo di essere felici.

Ma come potrebbero essere davvero felici (anche tanto superficialmente felici come abbiamo loro trasmesso nel significato di questa misteriosa parola) i figli di una generazione che ha lottato e combattuto per un futuro dove l’uguaglianza significava – era evidente – omologazione, e la libertà significava quella sfrenata, disumana libertà di mercato che ha permesso e permette tuttora una disparità palese e vergognosa dei mezzi di sussitenza?

Chissà ancora molti fingono di non sapere che il loro benessere è garantito solo dalla miseria di altri. Ma tutti sappiamo che è cosí. E, allora, capiamo perché la lotta è sempre la stessa: garantire il benessere al proprio clan a danno degli altri clan. L’ importante è stare dalla parte giusta, col clan vittorioso. E la preghiera dei più assomiglia troppo a quella del fariseo che Gesù non amò: “Meno male, Signore, che io non sono come loro. Meno male che capisco la lingua di chi mi fa lavorare, e non devo mandare i soldi a un paese dove abitano la sporcizia e la fame. Meno male che non mi sono mai contaminato nei loro disordinati negozi. Meno male, Signore, che non sono uno di quelli che accettano di vivere in venti in una stanza, senza lenzuola né bagnoschiuma. Meno male che non sono come quelli che festeggiano i quindici anni della figlia indebitandosi, presso un usuraio, per tutta la vita, invece di far bene i conti tra quel che si guadagna e quel che si può spendere. Meno male che compio il mio bravo dovere di cittadino, appoggiando chi dice che farà i miei interessi. Meno male che non sono di quelli che si suicidano per far sapere che esistono, poveri pazzi, vergogna dell’umanità. Meno male che mio figlio fa il dottorato: aiutalo, Signore, a camminare sempre più in su. Grazie Signore perché io e mio marito abbiamo la casa in collina per passarci il weekend e la villetta a schiera dove invitare per una grigliata i nostri carissimi amici, che hanno anche loro una casetta a schiera e una villetta in montagna. Meno male che sono una persona che ha capito che la vita privata è una cosa e la vita pubblica è un’altra. E io non sono certo di quelli che danno una moneta a uno straccione, perché so che la usa per comprarsi la droga. Che vadano a lavorare tutti e, se non c’é lavoro, perché non tornano a casa loro? Meno male che sono dalla parte giusta. Meno male che non sono come loro.”

E quel “loro” è la lunga fila dei poveri e degli immigranti bastonati e uccisi e magari avevano solo undici anni e stavano giocando al pallone con gli amici, sotto gli occhi delle guardie che devono difendere i muri costruiti dall’ordinata ostilità.

E quel “loro” è la fila sempre piú sottile dei combattenti per la giustizia, dei questuanti della libertà, che cercano tra le immondizie alimento e contemplano il fiore che nasce dal concime.

E quel “loro” sono i poveretti che vivono in guerra, che molte volte non sanno perché poi la guerra ci sia proprio da loro, ma intanto la vedono nascere, poi esplodere, poi finire e poi ricominciare. Ci sono violentissime, interminabili guerre civili tra Stato e criminalità organizzata, che lasciano migliaia di morti ogni anno. E poi ci sono paesi che ci siamo abituati a sapere che sono in guerra. E la preghiera di Mark Twain, che il Tonalestate 2010 ha scelto per il suo manifesto, è una preghiera che han recitato sicuramente i soldati mandati in Iraq, qualche anno fa. Quell’Iraq è forse ora piú “civile”? Non era certo la difesa della libertà a muovere l’esercito dei messicani, dei portoricani, dei salvadoregni che, alla guida di un generale nordamericano, hanno lasciato i loro corpi in una terra antica e lontana. Emigrati poveri inviati ad ammazzare altri poveri: in cambio ne hanno avuto qualche alimento in più per la loro famiglia, che vive ancora nella Sierra o alle falde dei Vulcani.

Ci siamo abituati alla guerra civile dentro uno stesso paese e alla guerra di conquista, di difesa, di attacco e di stupidità. Ne seguiamo i passi. Vediamo le vittime e vorremmo non vederle. Non arriva mai a noi quel loro pregare, senza i salmi o le litanie, ma sempre preghiere sono, perché il nemico, vittorioso, non sia tanto crudele, così che i loro bambini, le loro donne, i loro vecchi, e – perché no? – loro stessi, siano salvati dalla spada, dal piombo, dalla tortura e dal dolore. E qualche sposa di un nemico vittorioso starà piangendo sul corpo morto in battaglia di colui che lei amava, e si domanderà: “E, questa, la chiamano vittoria?”

Ci siamo abituati alle guerre, tanto che ci stancano le notizie ripetute sulla sua indimenticabile esistenza. Il sussurro delle anime in pena sono un’offesa alle nostre orecchie distratte. Il tè delle cinque e l’aperitivo delle otto fanno dimenticare, ogni giorno, alla nostra comoda pigrizia, che ognuno di noi, se indifferente, è complice ed è anche vittima ed è anche causa.

Forse la cosa più difficile da affrontare, in termini di fraternità o fratellanza, è proprio quello che Pasolini indica nelle sue Lettere luterane: in nessun’altra epoca della storia il salto generazionale è stato tanto violento e radicale come è successo alla nostra e perciò tutti siamo come smarriti, e le parole ci suonano in testa, semplicemente le ripetiamo, ma non ci cambiano. Il mondo oggi è un antico testamento a cui è stato tolto il cuore, la promessa, il senso.

Forse non esistono più né padri né figli. La trasmissione artigianale è praticamente in via di estinzione: l’insegnamento di un vecchio a un giovane è inefficace, così come il giovane sembra non costituire più, per un vecchio, il frutto gioioso della vita che si rinnova. I padri non capiscono il linguaggio dei loro figli e i figli non capiscono il linguaggio dei loro padri. I padri sembrano guardare un po’ storditi questi loro figli ereditare, senza innocenza, un mondo corrotto, senza valori, nel quale si trovano profondamente a disagio, ma che non rifiutano né sanno cambiare. E i figli si domandano in che cosa e come hanno usato il tempo i loro padri, che non hanno più sposa o sposo né amici, ma, in cambio, hanno tanti conoscenti e che non ci sono mai, perché vanno sempre in giro, desiderosi di pensione e di un’impossibile, frenetica, ottusa tranquillità.

Ed ecco che in questo contesto il tema del Tonalestate ci fa tornare alla mente un salmo che osa dire: “Come è bello e come è dolce che i fratelli vivano insieme”.

Scopriamo, indagando un po´ quà e un po´ là, che adesso sono in tanti a cercare nuove forme di vita comune. Certe nuove esperienze cenobitiche, totalmente laiche, le chiamano, a Milano, “condomini solidali”. Ne esistono in tutto il mondo occidentale (in Belgio, Svezia, Germania, Stati Uniti), con nomi diversi ma con la stessa finalità; è il boom delle comunità che nascono in cascine o in edifici appositamente ristrutturati; i partecipanti condividono spazi abitativi, stipendi e problemi: da come allevare i figli a come portare a spasso il cane o coltivare le aree verdi circostanti. Una specie di sfida al buon gusto e all’inesorabile pessimismo che alberga in fondo all’homo homini lupus, così lontano dall’homo homini deus cui potrebbe aspirare. Non si può non restare sorpresi nel vedere quanti blog esistano dove vengono messe in comune esperienze concrete, tentativi volontaristici, direi testardaggini di vita in comune. Si pubblicano anche libri su queste esperienze, dove vengono suggeriti quali passi compiere e quali errori evitare perché la vita in comune, in queste nuove forme di secolarizzati conventi, possa essere duratura.

Mi domando: fraternità e vita in comune coincidono? E ovviamente torna alla mente lo scrittore francese Bernanos che domanda: “Ma che vita è la vostra, se non è vita in comune?”.

Forse, però, occorre andare più al fondo.

Crea fraternità quel soldato che si fa uccidere, invece di uccidere. Nessuno saprà mai il suo sacrificio. Ma l’aria, il suolo che accoglie i suoi resti, il vento che sommuove la terra dov’è sepolto, sanno che il suo sacrificio ha rinnovato l’universo, donandogli tempo per ravvedersi.

Crea fraternità quel giovane un po`inquieto, che si sente un impostore perché vorrebbe amare perfettamente Dio e il prossimo. E sente e vede che fa troppi errori, anche se non tanti, come è propenso a credere. Gli altri sanno che il suo cuore è vero e ne sono salvati.

Crea fraternità quella giovane che aveva sette demoni, direbbe il vangelo, ne viene liberata e riceve così una consolazione che nessuno le potrà togliere.

Crea fraternità quella vedova che dà l’ultimo suo centesimo in offerta, per non calcolare più il futuro. E lei dà giusta importanza al suo tempo che si è fatto breve. Si alza ogni mattina, riflette, abbraccia, crea ponti col suo intorno, che talvolta è un poco ostile. Lei cammina verso l’eterno, chiedendo solo umilmente di non fare il male. È sempre attiva, non cerca come passare il tempo: è il tempo che la trafigge e la pulisce, mentre lei lavora e lavora, in piccole e grandi cose.

Crea fraternità quell’uomo malato che combatte, sempre, col fuoco nelle vene di chi sa che ancora gli resta un compito, importantissimo, da portare a termine.

Creano fraternità quei due o tre riuniti attorno a un mistero. Non hanno certo l’ultima parola su niente. Non contano per nessuno. Non sono un condominio solidale. Ma l’eterno, che ama giocare con la sapienza, si diletta ad abitare le loro armoniose stanze.

Perché credo che la fraternité sia una visitazione. E pertanto è piú da attendere, domandare e poi abbracciare, che non un “quid” da costruire. Non vale la pena, infatti, cercar di costruire ciò che l’uomo deve incontrare quale dono costruito da un Altro, come avremmo dovuto imparare dalla parabola della Torre di Babele.

La fraternité quindi – dono privilegiato per l’uomo che accetta di essere libero e probabilmente concesso solo all’uomo pio – è, secondo me, l’unica sana nostalgia radicata nel nostro cuore. Per il solo sussurro di questa nostalgia, dentro l’autentica, trasparente storia, ella si fa incontrare di nuovo nel tempo, nella carne, nel limitato spazio che abitiamo. Fraternità vera, non più fraterna scena.