IL MALE

Scarica la presentazione in italiano (.pdf)

Download presentation in english (.pdf)

Cos’è il male?

«Il male può essere inteso in senso metafisico, fisico e morale. Il male metafisico consiste nella semplice imperfezione, il male fisico nella sofferenza, il male morale nel peccato»: così lo sintetizzò Leibniz (in “Saggi di teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo e l’origine del male”, opera, in francese, del 1710) e così, prima e dopo lui, dissero molti.

Ma, qui, svolgendo solo per sommi capi un percorso letterario, storico o filosofico, ci interessa piuttosto accomunare, nella parola “male”, le realtà diverse che, di fatto, noi collochiamo in esso: ingiustizia, sofferenza, dolore, malattia, infermità, paura, ansia, disgrazie, perdite, cattiveria e malvagità, stragi, oppressioni, guerre, terrorismi, catastrofi, morte e moltissimo altro.

USCIRE DA UN ASSURDO

Il male, ancora oggi come da sempre, sulla nostra terra e nella nostra vita, esiste, evidente e assurdo; forse, invincibile.

Ebbene: di fronte a questa assurdità del male, il bisogno dell’uomo è quello di cercare di uscire dall’assurdo e di tentare di darsene ragione, di spiegarlo. E, appunto per dare un senso alla sofferenza, al dolore, alla malattia, alla disgrazia, alle guerre, al cataclisma, alla morte e, in una parola, al male, l’uomo ha cercato, e cerca ancora, di sciogliere l’assurdo in molti.

Il manicheismo, per esempio, concepì il bene e il male come due princìpi opposti ed equipollenti; l’idealismo dialettico, invece, qualificò il male come elemento puramente negativo dell’essere, elemento che dovrebbe essere superato in una superiore e finale sintesi; il positivismo evoluzionistico, ancora, vide il male come un semplice “prodotto dell’ambiente” (togliendo all’uomo la sua responsabilità e, quindi, in ultima istanza, la sua libertà: pericolo in cui cade anche la concezione secondo cui il male è connaturato alla finitezza stessa della creatura-uomo).

Per Aristotele, il quale vide l’uomo come essere razionale per natura, la felicità è una condizione che si guadagna con la ragione; è la ragione che conduce alla felicità; la felicità sarebbe uno stato della mente. E, agostinianamente come per Plotino, il male sarebbe una “privatio boni”: privazione o assenza di essere o di bene. Per Schopenhauer, stare bene significherebbe non stare male; la vita sarebbe dolore (e sperare di non soffrire è, dunque, inutile; la sofferenza sarebbe lo stato naturale dell’uomo, la cui vita “oscilla come un pendolo tra il dolore e la noia”); sarebbe il desiderio stesso che produce malessere e infelicità, dato che l’uomo desidera ciò che non può avere; la felicità starebbe sol-tanto nella momentanea cessazione del dolore. Per Leibniz (nel quadro della “teodicea” da lui coniata per indicare la “dottrina della giustizia – dike – di dio – theos –“), questo mondo sarebbe il migliore di quelli possibili e, per Malebranche, “anche il male vuole soltanto il nostro meglio”.

Per molti pensieri e visioni del mondo, c’è l’idea di una felicità post mortem.

E c’è stata, anche, la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti del 1776 (che sancì il diritto alla “ricerca della felicità”, ponendo come compito dello Stato assicurare benessere ai cittadini); è nata quindi l’idea di una felicità burocratizzata, oppure ridotta a puro benessere fisico e materiale (sull’esempio, forse, dei Paesi scandinavi); si è anche ridotta la felicità a fortuna del “lotto miliardario”.

E potremmo continuare con l’elenco dei moltissimi tentativi, altisonanti o incolti, individuali o sociali, con cui l’uomo ha affrontato e affronta il problema della costante e dirompente presenza del male in sé e nel mondo.

QUEST’ATOMO OPACO DEL MALE

Ebbene: per affrontare questo tema, il “male” (assieme al suo opposto, il bene che apporta felicità), Tonalestate, quest’anno, ha scelto un titolo (“Quest’atomo opaco del male”) che è ripreso dal poeta Giovanni Pascoli, il quale, nella sua “Dieci Agosto”, parte dal ricordo di una tragedia di famiglia (avvenuta proprio un 10 di Agosto, la cui notte è tradizionalmente legata alle cosiddette “stelle cadenti”) per rivolgersi a un cielo (cielo che, in realtà, è “il Cielo”, cioè il mistero del fondamento ultimo dell’essere e dell’esistere) che, come egli scrive, “dall’alto dei mondi” permane “sereno, immortale”, e cioè indifferente, di fronte al nostro male terreno (l’atomo opaco del male sarebbe questa nostra terra, questa nostra vita).

E, se c’è uno spiraglio di luce, una punta di compassione, in questo testo del Pascoli, esso consiste in quel “piangere” su di noi dell’universo e del mistero: “Tu d’un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del male”; quelle, a noi piacevoli, “stelle cadenti” sono un disperato pianto sull’assurdo del male umano.

LA DIVINA INDIFFERENZA

Ma, se, in Pascoli, c’è almeno questo “sì gran pianto”, invece, nella strofa poetica di Eugenio Montale (quella che commenta il titolo) è rimasta soltanto “la divina indifferenza”, quale lucido richiamo definitivo al fatto che l’ottimismo di ogni teodicea (o difesa di un dio buono) non riesce a spiegare il senso di una giustizia naturale o divina in rapporto alla presenza del male nel mondo.

Perché un dio buono, onnipotente e onnisciente dovrebbe tollerare la tortura fisica, le indicibili sofferenze di un malato terminale, la morte di un bambino inerme, il dolore innocente, le oppressioni, Auschwitz, le guerre, le stragi, le catastrofi naturali, eccetera? Come può esistere un dio (un dio “giusto”) che tolleri simili iniquità? Dio sta forse a guardare, mentre tutto questo male accade tra gli uomini?

La “divina indifferenza” di Montale è proprio l’essenza di un dio, fabbricato dalla nostra ragione, il quale, di fatto, non impedisce che il male si compia: se non lo fa perché non può, vuole dire che non è onnipotente; se non lo fa perché non vuole, vuole dire che non è sommamente buono; se non lo fa perché non sa in che modo farlo, vuole dire che non è onnisciente.

IL MALE CI GUARDA, CI RIGUARDA

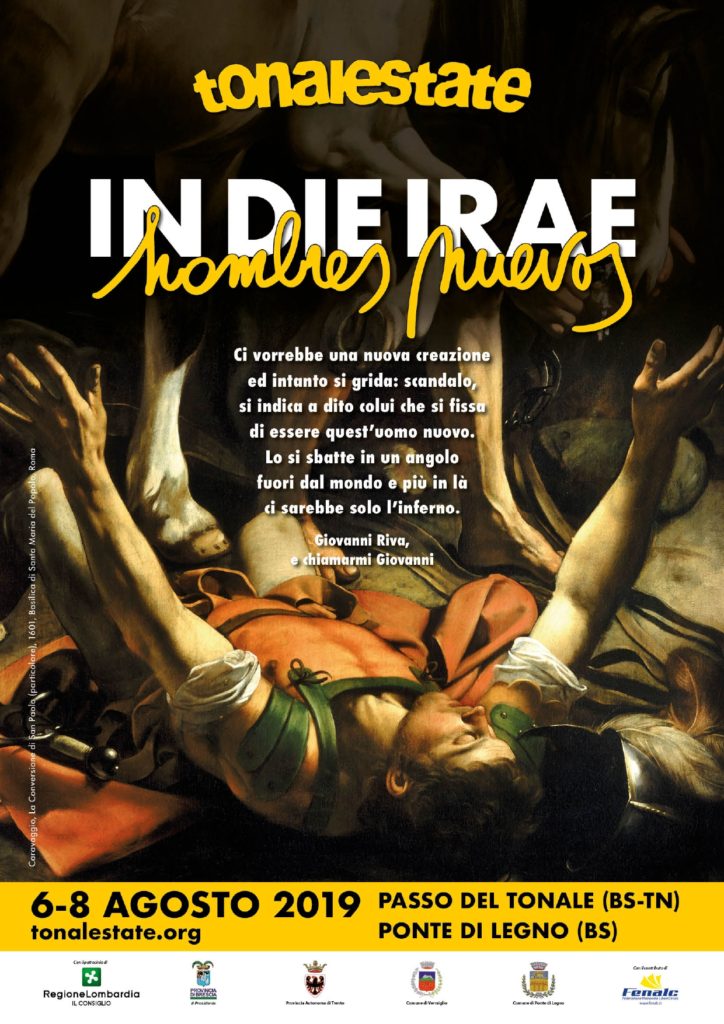

E che dire di quell’occhio atterrito che Michelangelo dipinse e che, dal manifesto di quest’anno, ci guarda?

“Il nous regarde”: ci guarda; “il nous regarde”: ci riguarda.

Esso guarda (e riguarda) la nostra vita di ogni giorno, dove spesso il giusto viene punito e l’ingiusto premiato, dove i veri malfattori sfuggono alla giustizia, dove si ricoprono importanti incarichi ben al di là dei propri meriti o capacità, dove poveri e affamati, nati poveri e affamati, sono impossibilitati ad aspirare ad altro che a una vita da poveri e da affamati.

UN PESSIMISMO DI PARTENZA

Anticamente, la domanda sul male, sull’essere felici e sul senso, positivo o negativo, dell’esistere partiva dunque dall’interrogativo posto da Severino Boezio nel “De consolatione philosophiae” (“Si Deus est, unde malum? Si Deus non est, unde bonum?”; “Se Dio esiste, da dove proviene il male? Se Dio non esiste, da dove proviene il bene?”).

Ciò si fa, oggi, invece, partendo, nei limiti della pura ragione, da un umanesimo concreto, che non abbia evasioni “romantiche”, ma che cerchi la felicità e il senso dell’esistere terreno nel mondo stesso del male, guardando la realtà storico-concreta dell’uomo, domandando quasi di quale materia sia fatta la felicità e quale sia la sua consistenza concreta.

Questa autocomprensione concreta contiene indubbiamente un efficace impulso etico (poiché invita a impegnarsi per il domani; per superare, oggi, il male, in funzione di un futuro migliore per il maggior numero possibile di uomini; per la maggior felicità possibile, per un ordine giusto). Ma essa contiene anche il rimando a un’utopia futura (sia essa quella della speranza in una futura società senza classi o quella della speranza in uno “shalom” della futura “pace eterna”); essa rimanda la felicità al futuro.

Ma può bastare all’uomo questa concreta considerazione del male? Rende pienamente giustizia al mistero dell’uomo, di me?

Quale senso umano c’è per l’uomo che ha sofferto ed è morto ieri? A lui, non serve il nostro, pur giusto, impegno per la felicità del domani.

E quale senso c’è per colui che soffre e muore oggi?

E quale senso per colui che (bloccato, per esempio, da una grave malattia o dalla costrizione esterna) non può neppure arrecare un proprio contributo in vista della felicità di un domani migliore, più giusto e più libero?

Come è possibile rendere giustizia al valore e alla dignità propri di ogni singolo uomo?

Di fronte a tutto il male, al dolore, alla malattia e alla morte, si rivela dunque astratta anche questa comprensione storico-concreta dell’uomo. E, perciò, contro ogni facile ottimismo idealistico e positivistico (per cui il male non sarebbe altro che un elemento dialettico, destinato al superamento, o un episodio passeggero del trionfale progresso dell’umanità), ciò che a noi come male quotidianamente accade e come atroce in ogni parte del pianeta ci ricorda che la realtà del male e del dolore, dell’ingiustizia e della sofferenza, della colpa e del delitto è purtroppo una realtà effettiva e ineludibile, che conferisce alla condizione dell’uomo un carattere eminentemente tragico.

LA RICERCA DI FELICITA’

Allora, il vero problema che soggiace a tutto questo imperversare del male è quello di sapere se, essendoci questo male (e, soprattutto, quello senza ragione; o quello, definitivo e universale, che è la morte), si possa avere il suo opposto, il bene.

Ciò che, in realtà, insomma, interessa l’uomo è se si possa essere davvero felici, includendo nel termine “felicità” il possesso del bene in quanto contrario alle diverse realtà che abbiamo accomunate nella parola “male”: giu-stizia, salute, gioia, fratellanza, pace, armonia con la natura, bontà, libertà e moltissimo altro, fino alla pienezza della vita.

Si può essere felici?

La realistica esperienza personale e sociale constata che questo inseguimento della felicità, purtroppo, mai totalmente si compie; anzi, le singole felicità ci si offrono in un possesso precario (“ciascuno si afferra a un suo bene che gli grida: addio!” scrisse Clemente Rebora). Poi, ci scivolano via -beffarde- tra le dita.

Si resta allora soli con il proprio grido, con una segreta domanda, fino allo scacco finale leopardiano. Fino a ciò a cui nessuno sfuggirà: la “fredda morte” e la “tomba ignuda”.

Si giunge perciò, stando nei limiti della pura ragione e dell’osservazione empirica, al “no” definitivo di cui disse, appunto, Giacomo Leopardi: la natura ci ha dato non soltanto il desiderio della felicità, ma lo strutturale ontologico bisogno di essa, senza però mettere nel mondo la risposta (la felicità) e, perciò, senza dare all’uomo la possibilità di soddisfarne il bisogno (come se, mèssaci la sete, il mondo fosse privo di acqua).

Si tratta di un assurdo e, perciò, “la vita è male” e la natura è “matrigna”, non madre.

NON SI TROVA SENSO AL MALE

Lasciato ogni ottimismo, ci fermeremo allora a un definitivo “la vita è male” o, a questo punto, avremo il coraggio di affondare il nostro sguardo nell’abisso del non senso, riconoscendo che non si trovano né spiegazione né senso?

Occorre forse riconoscere che, di fronte a certe espressioni del male (come la definitiva assurda morte) e a talune sue forme tanto assurde, ripugnanti e atroci (quasi avessero radice nello spirito del non essere e dell’autodistruzione, di cui parla Dostoesvkij nella nota e potentissima “Leggenda del Grande Inquisitore” de “I fratelli Karamazov”), sarà giusto, al di là di tutte le teodicee e di tutti i manicheismi, confessare, nei limiti della pura ragione, la propria totale incomprensione e la propria assoluta ignoranza.

L’impressione, in tali casi, è che il senso dell’accaduta immane tragedia o dell’assurda sofferenza sia che non c’è nessun senso (almeno un senso che sia a noi accessibile o dotato di senso), che non ci sia altra logica che quella della sorte o del caso e che la natura non sia che caos, un caos irrimediabilmente opaco alla ragione umana.

UN’ETICA DELLA FINITEZZA E DEL LIMITE

Ottimismo no, quindi, per la ragione; ma, neppure, pessimismo assoluto.

Quanto detto finora mette infatti in chiaro (anche se noi ci troviamo ancora sotto il dominio della violenza, dell’ingiustizia, della menzogna e dell’odio), un’immagine dell’uomo in cui coesistono miseria e grandezza.

La grandezza dell’uomo è nel suo tendere al di sopra di tutto ciò che esiste, trascendendosi in funzione di un infinito, della felicità e del bene.

La sua miseria, invece, consiste nel fatto di essere legato al male in quanto tale, che è reale ed è presente, forse incancellabilmente, nel mondo.

Lo diceva Blaise Pascal: “La grandezza dell’uomo è grande in questo: che egli si riconosce miserabile… E’ essere miserabile il conoscersi miserabile; ma è essere grande il riconoscere che si è miserabile”.

Contro tutte le aspirazioni a una felicità senza turbamenti né dolori di sorta, nel bombardamento delle aspirazioni e delle attese della mentalità comune (e del potere, con i suoi mezzi pubblicitari da ottimismo assoluto), sembra dunque che la vera grandezza umana consista in un enigma, in un mistero: “L’esistere del mondo è stupore infinito, ma nulla è più stupendo dell’uomo” disse Sofocle.

Forse, di fronte all’enigma del male (“enigma dell’irriducibile sofferenza”, come lasciò scritto Paul Ricoeur), siamo agli inizi, per la pura ragione, di un’etica realista della finitezza e del limite, un’etica aperta perciò al mistero, al mistero dell’uomo e al mistero del tutto. Infatti, se la grandezza e la miseria dell’uomo vengono seriamente affrontate, non abbandonandosi in maniera assoluta né all’ottimismo né alla disperazione, deve essere solle-vata anche la questione del mistero della “nostalgia del Totalmente Altro” (come diceva Horkheimer).